乐安(厂饶)知县、“扬州八怪”之一——李方膺

达民/文

清代康乾时期,我国绘画史上出现了一个独树一帜的画派——“扬州八怪”,其思想性格和绘画风格,均有异于封建正统,带有明显的叛逆性和独创性,对近三百年来中国画坛产生了广泛而深远的影响。而乐安知县李方膺因为官刚正不阿、善画梅兰竹菊及人物、山水等,作品纵横豪放,画笔苍劲老厚、不拘绳墨,亦显赫于“扬州八怪”之中。

一、仕途三折

李方膺(1695~1755),字虬仲,号晴江,江苏通州人。其父李玉鋐曾历任两广及云南知县、知府,后转福建粮驿道,主管粮政、交通,两度任京官,后任福建按察使。雍正六年(1728),雍正帝为更新吏治,实行全国荐才,李方膺以“贤良方正”受到举荐。次年,李玉鋐到京城述职,34岁的李方膺随父进京。觐见时,雍正帝怜悯李玉鋐年迈,问:“有儿子和你一同来么?”对曰:“第四子方膺同来。”问:“何职,且胜官否?”对曰:“生员也,性戆,不宜官。”雍正笑曰:“未有学养子而后嫁者。”即召见,特旨交主管河南、山东的河东总督田文镜委派为沿海知县。

雍正八年(1730),李方膺任山东乐安知县。当年夏秋之际,乐安大水成患,万家漂橹,情势紧迫。李方膺未得上司批准,即开仓赈济,下令动用库存皇粮一千二百石,以工代赈,募民筑堤,缓解灾情。后因私开官仓被青州府弹劾,总督田文镜未予置理,反赞李方膺胆识过人、有功于民。灾后,经实地勘查、考问,李方膺写下《小清河议》《民瘼要览》《山东水利管窥》等著作。为根除水患,他不顾官场中迭次上报灾情的禁忌,慷慨陈词,接连向朝廷呈报《重开小清河详》的奏文。皇帝批准动帑兴工,终于降服水患,百姓安居乐业。雍正十年(1732),李方膺因功升任莒州知州。

雍正十二年(1734),他奉调返任乐安知县,同年冬又改任兰山知县(今属临沂市)。雍正十三年(1735),他因反对新任总督王文俊的垦荒令,上书直陈弊端,触怒上司,被罢官入狱,成为当时震惊朝野的“兰山冤案”。时民哗然曰:“公为民故获罪,请环流视狱。”兰山、莒州一带百姓成群结队,自带鸡黍米酒前往青州监狱探视。狱吏不许见,百姓就把带来的钱物、食品往狱墙里扔,留下的酒坛子把监狱大门和甬道都堵住了。直到乾隆元年(1736),乾隆帝追究起开垦失策忧民之事,罢王文俊,才得以平反。那日二鼓,文书传到青州,当夜李方膺就被释放。李方膺入都觐见,立候在军机房丹墀西槐树下,大学士朱轼指给诸王大臣说:这就是劝阻开垦的知县李兰山也。觐见后,他被御调安徽以知县任用,李方膺请假回乡奉养老母而不就任。五年后,李方膺重返乐安探视,并以梅作画,题萦诗云:

羞见旧县诸父老,

三间茅屋卖梅花;

别后五年牵心事,

水浸墙根几百家。

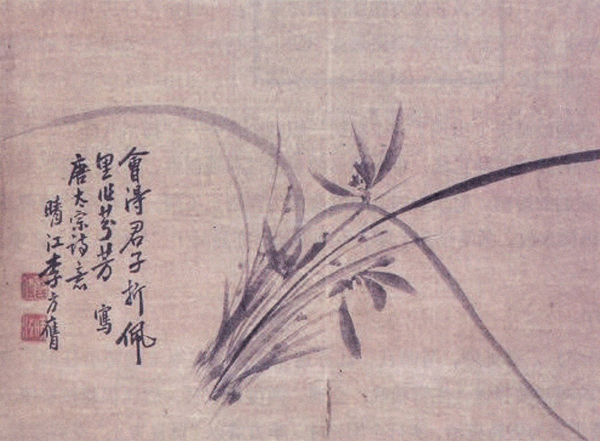

李方膺 兰花小品

乾隆四年(1739)后,李方膺父母相继去世,在家服丧六年。守制期满,他受命任安徽潜山县令,权知滁州府,不久又调任合肥县令。此时再逢饥荒,李方膺按过去做法,自订救灾措施,且不肯“孝敬”上司,遭嫉恨,太守加之莫须有的“贪赃枉法”罪名,将其罢官。

纵观李方膺前后做县令二十年,竟三次为太守所陷,难怪其感慨:两汉吏治,太守成之;后世吏治,太守坏之。

二、编修县志

邑之有志,犹国之有史。李方膺任职乐安期间,非常重视地方志的修纂。他邀集社会贤达学士,广泛收集资料,撰写和审核文稿,积三年之功终于在雍正十一年(1733)完成《乐安县志》的编纂。李方膺主持编纂的《乐安县志》为乐安县志所有版本中体例最完备、内容最丰富、史学文献价值最高的一部,也是惟一列入山东名志的乐安县志书。此志以康熙六年(1667)欧阳淖旧志为底本,重加厘定而成。与旧志相较,重复者汰之,谬误处纠之,其义例之简明,体例之完善,皆为后人称赞。另外,其叙述皆根据古籍,增以康熙初年以来六十余年之新事;每志之前尚有小序,后有论断,多所考证;且于每条之下,附以细注,使与他篇互见。因而《续修四库全书提要》誉之为山东著名方志。

三、爱梅成癖

李方膺被罢官后,暂时寄居于金陵(南京)项氏花园,自题“借园”,自号借园主人,常往来扬州卖画以资衣食。他晚年作诗曰:“我是无田常乞米,梅园终日卖梅花。”画上也常钤“换米糊口”之印。期间,他与居住在南京的大诗人袁枚和篆刻家沈凤过从甚密,时常联袂出游,时人称之“三仙出洞”。

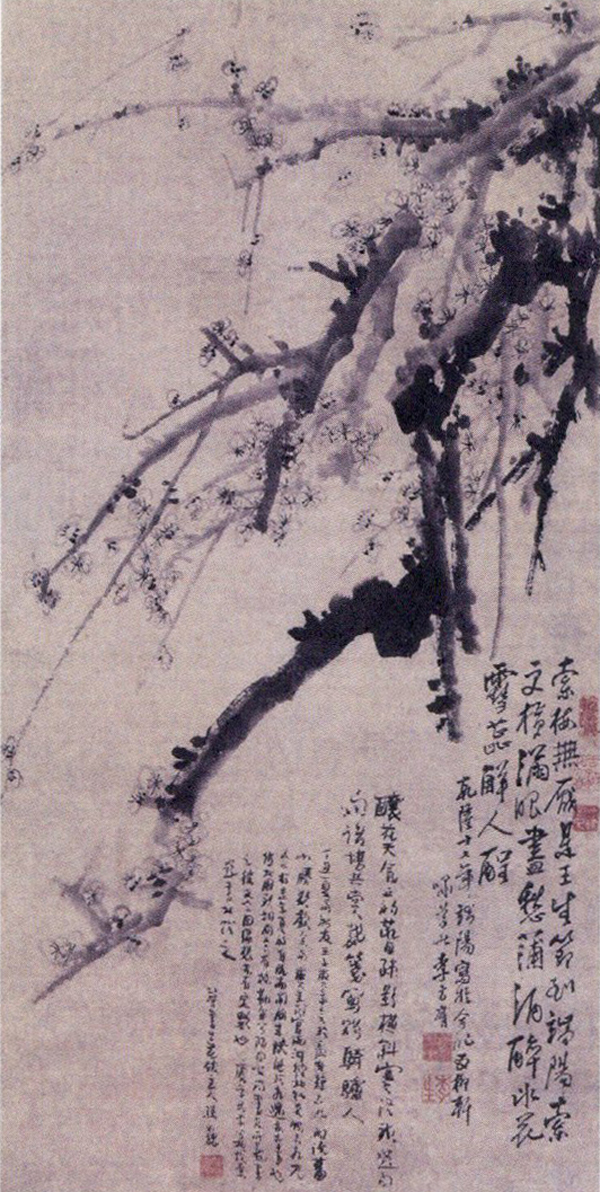

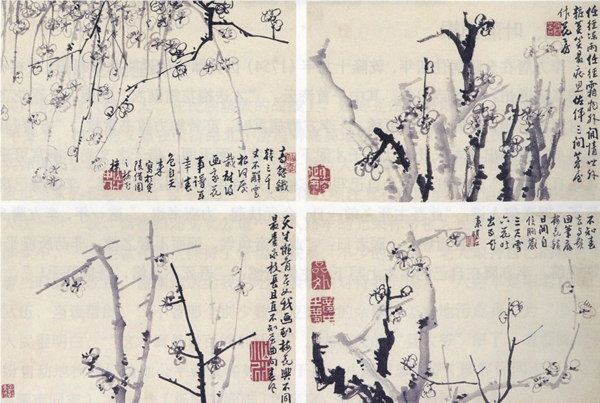

李方膺爱梅如痴,画梅成癖。那年到安徽滁州代理知州,到任就前往醉翁亭,在欧阳修手植梅树前铺下红毯,纳头就拜,爱梅至极可见一斑。李方膺喜爱梅花高洁的秉性、不畏冰霜的品格,其所画梅花用笔苍劲老辣,构图简练疏朗,挥毫纵横,水墨淋漓,枝干瘦硬,花蕾了了,有大片的留白。苏东坡也是画梅的绝顶高手,但郑板桥却被李方膺的梅花深深吸引,竟感叹:“东坡,与可畏之。”评价之高,无以复加。“挥笔落纸墨痕新,几点梅花最可人;愿借天风吹得远,家家门巷尽成春。”这是李方膺在一幅腊梅画上的题诗,与郑板桥在“衙斋听竹图”中的题诗“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声;些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”一样体现了对百姓的关心,流露出对百姓浓浓的情意。

李方膺:《墨梅图》。

李方膺花卉册页《墨梅》,乾隆十九年(1754)秋仲写。

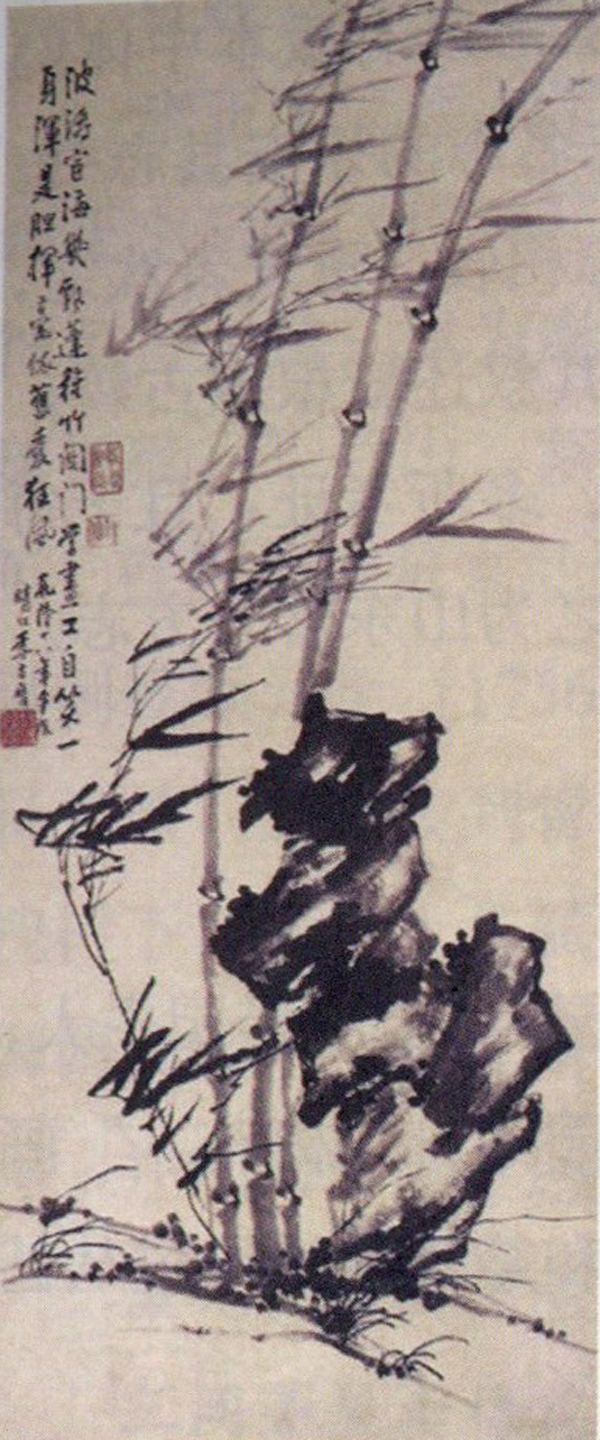

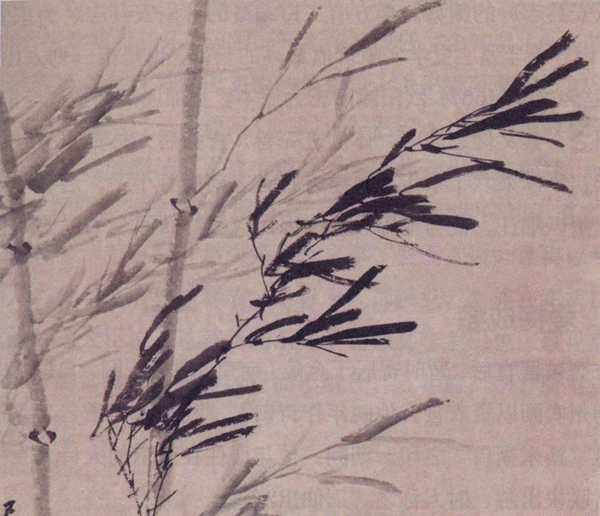

除了喜爱梅花,他还偏爱狂风,墨竹带风是他的鲜明特色。“波涛宦海几飘蓬,种竹关门学画工;自笑一身浑是胆,挥毫依旧爱狂风。”这是他在《风竹图》上的题诗。短短四句,却让我们了解了画家的经历、思想,虽然关起门来种竹画画,但刚直的秉性难以改变,愿狂风可以荡涤世间的污泥浊水。李方膺的风竹独树一帜,可惜许多画作早已在历史的风雨中散失,拍卖场上偶有出现亦可遇难求。

在南京,李方膺还结识了篆刻家丁敬。丁敬傲岸不群,当时千金难得其一印,但李方膺却得到丁敬刻赠的好几方印。时人觉得奇怪,丁敬却自己在《印跋》中言明:“通州李方膺晴江,工画梅,傲岸不羁。罢官寓金陵项氏园,日与沈补萝、袁子才游……予爱其诗,为作数印寄之,聊赠一枝春意。”

李方膺《风竹图》。

李方膺《潇湘风竹图轴》(局部)

四、叶落归根

李方膺在金陵居住四年,乾隆十九年(1754)因身体不适返回家乡通州。袁枚有《送李晴江还通州》三首诗相送,其中一首诗云:“才送梅花雪满衣,画梅人又逐花飞;一灯对酒春何淡,四海论交影更稀。”李方膺病重时,亦曾勉力致书袁枚:“方膺归两日,病笃矣!今将出身本末及事状呈子才阁下。方膺生而无闻,借子之文光于幽宫可乎!九月二日拜白。”这是托袁枚为自己写墓志铭。然待袁枚收到这封绝笔,李方膺已离世多日了。据送信人讲:“此吾主死之前一日,命元扶起,力疾书也。”这一年,李方膺59岁,得的是“噎疾”(食道癌)。医者曰:“此怀奇负气,郁而不舒之故,非药所能平也。”临终前,李方膺在自己的棺木上写下一生的遗憾:“吾死不足惜,吾惜吾手!”